Oleh: Haidar Bagir

(Pengajar Tasawuf dan Penggagas Gerakan Islam Cinta)

(Pengajar Tasawuf dan Penggagas Gerakan Islam Cinta)

Salah satu sumber masalah terbesar yang menyebabkan konflik Sunni-Syiah adalah pemahaman monolitik tentang kelompok ini, dari kedua belah pihak. Lebih parahnya, kadang pemahaman yang diambil adalah yang ekstrem tentang keduanya. Tak sedikit kaum Sunni melihat Syiah secara monolitik bukan saja sebagai kelompok Rafidhi—penolak 3 khalifah pertama dari rangkaian Khulafa’ al-Rasyidin— melainkan juga sebagai pencela/pengafir mereka dan banyak sahabat (serta isteri) Nabi. Sementara sebagian Syiah—dari kelompok Rafidhi ini—menganggap bahwa pengikut Sunni adalah pengikut kelompok pembenci keluarga Nabi (nashibi) dan kolaborator Islam Umawi yang menindas mereka. Sudah tentu kedua pemahaman ini salah, karena hanya melihat dari sudut pandang ekstrem. Pada kenyataannya, kelompok Syiah—bahkan yang menolak keabsahan 3 khalifah pertama itu—tidaklah identik dengan penghujat sahabat. Saya berani mengatakan bahwa mayoritas ulama Syiah sekarang tetap menghormati ketiga khalifah pertama itu, setidaknya karena menganggap mereka adalah manusia-manusia terhormat (bagian dari muqaddasat). Mereka malah melarang penghujatan kepada simbolsimbol suci itu.

Konflik Sunnah-Syiah sudah berusia berabad-abad. Sampai saat ini pun kita belum bisa membayangkan kapan masalah ini teratasi. Bahkan, ada kesan bahwa persoalan kronis ini seperti makin meroyak. Tak sedikit peperangan di antara umat muslim diwarnai dengan konflik mazhab. Atau, setidaknya, konflik mazhab terlibat di dalamnya. Seringkali malah ditunggangi dan direkayasa untuk menimbulkan sentimen kekelompokan dan kebencian kepada kelompok yang berbeda. Sebenarnya, jika mau berpikir jernih, semua konflik antarmazhab ini—meski juga selalu melibatkan orang-orang ekstrem dan intoleran di antara kedua belah pihak—lebih banyak didalangi oleh penguasa atau tangan-tangan jahat politik kekelompokan. Sejak pembunuhan Sayidina Utsman, dilanjutkan dengan Fitnah Besar (al-Fitnah al-Kubra) di zaman Sayidina ‘Ali, dan pembantaian Sayidina Husein dan keluarganya di Karbala, tangan-tangan kotor yang mengintai kekuasaan dengan menghalalkan segala cara sudah belepotan kejahatan pecah-belah ini. Sayangnya, awam termakan dengan plot jahat orang-orang seperti ini. Bukannya tersadarkan, konflik ini diwariskan secara turun-temurun. Kadang mendingin sebentar, lalu memanas lagi saat tangan-tangan jahat politik dan kekuasaan bermain lagi. Padahal, jika mau merenung dengan hati bersih, dan akal sehat, lalu menggali ke kedalaman esensi ajaran kedua mazhab, tak ada perbedaan esensial di antara keduanya. Kalau pun ada perbedaan, maka besarnya perbedaan di antara kedua kelompok bisa dibilang tak lebih besar dibanding perbedaan-perbedaan interkelompok masing-masing. Saya berani menyatakan bahwa tak ada satu pun pandangan fikih dalam Syiah—Itsna ‘Asyariyah atau Zaydiyah—yang tak ada padanannya dalam Ahlusunnah. Demikian pula dalam teologi. Dalam pengetahuan saya, pandangan seperti al-amr bayn al-amrayn Syiah pun pada esensinya bisa dibilang sejalan dengan kalam Asy’ari.

Tapi, kali ini, tulisan yang sedang Anda baca ini tidak bicara mengenai hal-hal tersebut, antara lain karena juga sudah banyak dibahas di tulisan-tulisan lain.1 Tulisan ini akan menyoroti suatu fakta yang mungkin belum banyak diketahui orang. Yakni, bahwa sesungguhnya hubungan kelompok Sunnah-Syiah—di level non-penguasa politik—bukannya tak pernah diwarnai dengan kedamaian. Bahkan di awal-awal sejarah Islam pascatragedi Karbala. Di arus bawah, sesungguhnya hubungan antara ulama Sunni—tepatnya, tasannun—dan ulama Syiah—tepatnya, tasyayyu‘— diwarnai interaksi damai dan saling memperkaya, dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Masalah ini penting diungkap untuk membersihkan hubungan kedua kelompok dari kekeruhan yang tidak perlu. Mari kita mulai.

Pertama sekali, saya sengaja menggunakan istilah tasyayyu‘ sebagai alternatif terhadap Syiah, dan tasannun sebagai alternatif terhadap Ahlusunnah untuk suatu alasan yang tertentu. Meski lebih sering keduanya diidentikkan, tapi ada suatu tujuan penting—yang akan saya uraikan di bawah— yang hendak saya capai dengan membedakannya.

Tujuan tersebut adalah untuk mengungkapkan bahwa sebenarnya tak ada satu makna tunggal yang tercakup dalam istilah-istilah tersebut. Salah satu sumber masalah terbesar yang menyebabkan konflik Sunni-Syiah adalah pemahaman monolitik tentang kelompok ini, dari kedua belah pihak. Lebih parahnya, kadang pemahaman yang diambil adalah yang ekstrem tentang keduanya. Tak sedikit kaum Sunni melihat Syiah secara monolitik bukan saja sebagai kelompok Rafidhi—penolak 3 khalifah pertama dari rangkaian Khulafa’ al-Rasyidin— melainkan juga sebagai pencela/pengafir mereka dan banyak sahabat (serta isteri) Nabi. Sementara sebagian Syiah—dari kelompok Rafidhi ini—menganggap bahwa pengikut Sunni adalah pengikut kelompok pembenci keluarga Nabi (nashibi) dan kolaborator Islam Umawi yang menindas mereka. Sudah tentu kedua pemahaman ini salah, karena hanya melihat dari sudut pandang ekstrem. Pada kenyataannya, kelompok Syiah—bahkan yang menolak keabsahan 3 khalifah pertama itu—tidaklah identik dengan penghujat sahabat. Saya berani mengatakan bahwa mayoritas ulama Syiah sekarang tetap menghormati ketiga khalifah pertama itu, setidaknya karena menganggap mereka adalah manusia-manusia terhormat (bagian dari muqaddasat). Mereka malah melarang penghujatan kepada simbol-simbol suci itu.

Lebih jauh dari itu, bukan hanya kaum Zaydi, bahkan sekelompok Syiah dan ulama Imamiyah Ja’fariyah yang dominan sekarang, tak jarang menyatakan bahwa kekhalifahan 3 khalifah pertama itu absah, meski mereka tetap menganggap bahwa Imam ‘Ali sesungguhnya yang paling afdhal di antara keempat sahabat utama itu. Sudah tentu kuper dan salah fatal juga jika ada orang Syiah yang beranggapan bahwa semua Sunni adalah Nashibi dan Umawi. Bagaimana bisa? Seperti dikatakan sebagian ulama besar Syiah sendiri, mayoritas—kalau tak mau disebut semua Sunni, kecuali amat sedikit—adalah pencinta keluarga Nabi saw. Bahkan, bukan tak ada juga tokoh Sunni dalam sejarah Islam, menurut catatan para ulama Sunni sendiri, yang sejak awalnya merupakan pengikut Imam ‘Ali, dan mengunggulkan beliau di atas ketiga khalifah pertama. Nah, dari sini masuklah kita ke inti persoalan yang akan saya bahas dalam tajuk ini.

Secara etimologis, kata tasyayyu‘ mengandung makna sikap mengikuti dan membela oleh sekelompok orang kepada satu pribadi tertentu, secara umum.

Namun, kata “Syi’ah”—seperti ditegaskan oleh Kamil Musthafa al-Syaibi—dalam penggunaannya memuat signifikansi khusus, yaitu sekelompok orang yang membela ‘Ali, mengikuti, berdiri di belakangnya, dan menjadikannya sebagai pemimpin (imam) yang diikuti, dan menempatkannya pada posisi yang lebih luhur dari orang-orang sezamannya, kecuali dari Rasulullah saw.2

Makna “Syi’ah” yang masih bersifat umum ini juga muncul dalam definisi Abul Hasan alAsy’ari (w. 324 H). Menurutnya, Syiah disebut Syiah adalah karena mereka mengikuti ‘Ali, dan mengunggulkannya di atas semua sahabat Rasulullah.3

Ibn Hazm juga sepakat dengan definisi ini. Menurutnya, “Siapa saja yang sepakat dengan Syiah dalam hal bahwa ‘Ali adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah, maka dia adalah Syiah—meskipun ia berbeda dengan Syiah dalam hal-hal lain yang juga diperselisihkan oleh umat Islam. Namun, jika ia berbeda dari Syiah dari apa yang kami sebutkan (yakni, soal pengutamaan ‘Ali), maka ia bukanlah Syiah.”4

Nah, sekarang lihatlah pandangan para ulama Sunni sendiri:

Syaikh Sa’d ibn Abdullah al-Humaid, dalam bukunya yang berjudul Al-Fatawa al-Haditsiyah, berkata:

Tapi, kali ini, tulisan yang sedang Anda baca ini tidak bicara mengenai hal-hal tersebut, antara lain karena juga sudah banyak dibahas di tulisan-tulisan lain.1 Tulisan ini akan menyoroti suatu fakta yang mungkin belum banyak diketahui orang. Yakni, bahwa sesungguhnya hubungan kelompok Sunnah-Syiah—di level non-penguasa politik—bukannya tak pernah diwarnai dengan kedamaian. Bahkan di awal-awal sejarah Islam pascatragedi Karbala. Di arus bawah, sesungguhnya hubungan antara ulama Sunni—tepatnya, tasannun—dan ulama Syiah—tepatnya, tasyayyu‘— diwarnai interaksi damai dan saling memperkaya, dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Masalah ini penting diungkap untuk membersihkan hubungan kedua kelompok dari kekeruhan yang tidak perlu. Mari kita mulai.

Pertama sekali, saya sengaja menggunakan istilah tasyayyu‘ sebagai alternatif terhadap Syiah, dan tasannun sebagai alternatif terhadap Ahlusunnah untuk suatu alasan yang tertentu. Meski lebih sering keduanya diidentikkan, tapi ada suatu tujuan penting—yang akan saya uraikan di bawah— yang hendak saya capai dengan membedakannya.

Tujuan tersebut adalah untuk mengungkapkan bahwa sebenarnya tak ada satu makna tunggal yang tercakup dalam istilah-istilah tersebut. Salah satu sumber masalah terbesar yang menyebabkan konflik Sunni-Syiah adalah pemahaman monolitik tentang kelompok ini, dari kedua belah pihak. Lebih parahnya, kadang pemahaman yang diambil adalah yang ekstrem tentang keduanya. Tak sedikit kaum Sunni melihat Syiah secara monolitik bukan saja sebagai kelompok Rafidhi—penolak 3 khalifah pertama dari rangkaian Khulafa’ al-Rasyidin— melainkan juga sebagai pencela/pengafir mereka dan banyak sahabat (serta isteri) Nabi. Sementara sebagian Syiah—dari kelompok Rafidhi ini—menganggap bahwa pengikut Sunni adalah pengikut kelompok pembenci keluarga Nabi (nashibi) dan kolaborator Islam Umawi yang menindas mereka. Sudah tentu kedua pemahaman ini salah, karena hanya melihat dari sudut pandang ekstrem. Pada kenyataannya, kelompok Syiah—bahkan yang menolak keabsahan 3 khalifah pertama itu—tidaklah identik dengan penghujat sahabat. Saya berani mengatakan bahwa mayoritas ulama Syiah sekarang tetap menghormati ketiga khalifah pertama itu, setidaknya karena menganggap mereka adalah manusia-manusia terhormat (bagian dari muqaddasat). Mereka malah melarang penghujatan kepada simbol-simbol suci itu.

Lebih jauh dari itu, bukan hanya kaum Zaydi, bahkan sekelompok Syiah dan ulama Imamiyah Ja’fariyah yang dominan sekarang, tak jarang menyatakan bahwa kekhalifahan 3 khalifah pertama itu absah, meski mereka tetap menganggap bahwa Imam ‘Ali sesungguhnya yang paling afdhal di antara keempat sahabat utama itu. Sudah tentu kuper dan salah fatal juga jika ada orang Syiah yang beranggapan bahwa semua Sunni adalah Nashibi dan Umawi. Bagaimana bisa? Seperti dikatakan sebagian ulama besar Syiah sendiri, mayoritas—kalau tak mau disebut semua Sunni, kecuali amat sedikit—adalah pencinta keluarga Nabi saw. Bahkan, bukan tak ada juga tokoh Sunni dalam sejarah Islam, menurut catatan para ulama Sunni sendiri, yang sejak awalnya merupakan pengikut Imam ‘Ali, dan mengunggulkan beliau di atas ketiga khalifah pertama. Nah, dari sini masuklah kita ke inti persoalan yang akan saya bahas dalam tajuk ini.

Secara etimologis, kata tasyayyu‘ mengandung makna sikap mengikuti dan membela oleh sekelompok orang kepada satu pribadi tertentu, secara umum.

Namun, kata “Syi’ah”—seperti ditegaskan oleh Kamil Musthafa al-Syaibi—dalam penggunaannya memuat signifikansi khusus, yaitu sekelompok orang yang membela ‘Ali, mengikuti, berdiri di belakangnya, dan menjadikannya sebagai pemimpin (imam) yang diikuti, dan menempatkannya pada posisi yang lebih luhur dari orang-orang sezamannya, kecuali dari Rasulullah saw.2

Makna “Syi’ah” yang masih bersifat umum ini juga muncul dalam definisi Abul Hasan alAsy’ari (w. 324 H). Menurutnya, Syiah disebut Syiah adalah karena mereka mengikuti ‘Ali, dan mengunggulkannya di atas semua sahabat Rasulullah.3

Ibn Hazm juga sepakat dengan definisi ini. Menurutnya, “Siapa saja yang sepakat dengan Syiah dalam hal bahwa ‘Ali adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah, maka dia adalah Syiah—meskipun ia berbeda dengan Syiah dalam hal-hal lain yang juga diperselisihkan oleh umat Islam. Namun, jika ia berbeda dari Syiah dari apa yang kami sebutkan (yakni, soal pengutamaan ‘Ali), maka ia bukanlah Syiah.”4

Nah, sekarang lihatlah pandangan para ulama Sunni sendiri:

Syaikh Sa’d ibn Abdullah al-Humaid, dalam bukunya yang berjudul Al-Fatawa al-Haditsiyah, berkata:

“(Tasyayyu‘) adalah orang yang menempatkan ‘Ali di atas Utsman (dalam hal keutamaan), senyampang mereka membenci Muawiyah dan ‘Amr ibn Al-Ash (ra).”5

Tokoh lainnya, Amir Hasan Shabri, dalam bukunya yang berjudul Mu’jam Syuyukh al-Imam Ahmad fi al-Musnad mengatakan:

“Tasyayyu‘ dalam pemahaman (ulama) masa lalu merujuk kelompok (Muslim) yang lebih memilih ‘Ali daripada Utsman, dan membenci orangorang yang memerangi ‘Ali tetapi sekaligus memohonkan ampunan untuk mereka.”6

Dan yang dimaksud dalam definisi-definisi tersebut bukanlah hanya orang-orang yang secara definitif bisa disebut sebagai Syiah, melainkan juga Sunni. Contoh yang gamblang adalah terkait dengan Imam al-Hakim, seorang ahli hadis yang sangat dihormati oleh kaum Sunni.

Al-Hafiz Abil Fadhl Muhammad bin Thahir al-Maqdisi (w. 507 H) pernah memberikan komentar terkait Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Nisaburi (w. 405 H), penulis kitab hadis Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihayn ini, dengan mengatakan:

Al-Hafiz Abil Fadhl Muhammad bin Thahir al-Maqdisi (w. 507 H) pernah memberikan komentar terkait Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Nisaburi (w. 405 H), penulis kitab hadis Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihayn ini, dengan mengatakan:

“Saya berkata: Al-Hakim sangat fanatik terhadap Syiah di dalam batinnya, namun menampakkan sikap tasannun dalam hal taqdim dan khilafah. Dia telah menyimpang dan bersikap ekstrem terhadap Mu’awiyah dan keluarganya, secara terang-terangan dan tak merasa bersalah.”6

Komentar senada juga muncul dari Al-Hafiz al-Dzahabi (w. 748), yang adalah murid Ibn Taimiyyah. Dalam Siyar-nya, al-Dzhahabi menolak jika Imam Al-Hakim disebut sebagai rafidhi. “Tidak. Dia bukan rafidhi, tapi dia ber-tasyayyu‘”.7

Kutipan-kutipan di atas sekaligus menunjukkan bahwa istilah tasannun bisa dipakai sebagai lawan kata istilah “tasyayyu‘”—dengan kata tasannun sebagai bermakna “(ke-sunni-sunnian),” sementara tasyayyu‘ sebagai bermakna “(ke-syiah-syiahan)”. Dan bahwa mutasyayyi‘ tak mesti rafidhi. Jelasnya, seseorang bisa diakui sebagai Sunni tapi pada saat yang sama ber-tasyayyu‘. Saya memang belum bisa mendapatkan rujukan tentang Syiah yang ber-tasannun. Tapi, seperti saya sebutkan sebelumnya, selain kaum Zaydi, bahkan bukan tak ada kaum Imamiyah Itsna ‘Asyariyah yang menghormati ketiga khalifah pertama sebagai khalifah-khalifah/sahabat-sahabat yang lurus. Sebagai contoh, Syaikh Ahmad al-Wa’ili—seorang alim Iraq—dengan bahasa yang gamblang, mengungkapkan hal ini. Dan, seperti umumnya Sunni, memberi contoh dengan menyematkan doa radhiyallah ‘anhu kepada masing-masing dari mereka. Ali Syariati pun pernah digelari “Crypto Sunni” karena pendapat-pendapatnya yang menyebal dari pandangan standar Syiah dan lebih dekat ke Sunnah.

Setelah ini nanti, saya akan menyampaikan pandangan sebagian ulama Syiah, yang cenderung kepada tasawuf, yang tak segan-segan memasukkan para sufi Sunni ke dalam golongan tasyayyu‘ ini.

Lebih jauh dari itu, sudah menjadi pengetahuan yang diterima luas bahwa para penulis kitab-kitab Shahih menerima bahkan periwayatan hadis oleh orang-orang yang nyata-nyata mereka sebut sebagai memiliki kecenderungan tasyayyu‘—dalam makna pengunggulan Imam ‘Ali atas Sayidina Abu Bakar dan Umar. Kadang mereka disebut sebagai rafidhi. Sebagian mereka—yang diterima hadis-hadisnya oleh para muhadditsin Sunni—ini dikabarkan bahkan sampai pada tingkat mengecam Sayidina Abu Bakar dan Umar. Dalam studi-studi awal, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil hadis dari lebih dari 50 orang mutasyayyi’in (yang ber-tasyayyu’), bahkan rafidhi. Dan jelas ini bukanlah disebabkan karena ketidaktahuan para imam ahli hadis ini akan ke-tasyayyu‘- an atau ke-rafidhi-an mereka—karena riwayat kecenderungan orang-orang (perawi) ini ditulis dengan gamblang dalam kitab-kitab rijal atau jarh wa ta’dil. Kenyataan ini kiranya menunjukkan kepada kita satu hal penting.

Yakni, bahwa batas-batas antara kesunnian dan kesyiahan belumlah senyata itu. Sudah tentu para ulama Sunni memahami adanya perbedaan di antara kedua kelompok, namun mereka masih melihat kelompok yang berbeda itu sebagai sama-sama muslim, sampai sejauh menerima hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Artinya, riwayat kebencian dan konflik penuh kekerasan adalah gejala yang relatif belakangan.

Selanjutnya, baru di abad ke-5 H, terjadi perkembangan baru yang di dalamnya tasyayyu‘ menjelma menjadi suatu mazhab definitif dengan ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari kesunnian. Salah seorang teolog besar Syiah, Syaikh Mufid (w. 413 H) menambahkan kriteria atas kata Syiah—yang aslinya bermakna “pengikut/pendukung/pembela” (Imam ‘Ali) saja— dan tasyayyu‘, dengan mengaitkan tasyayyu‘ dengan keyakinan bahwa Imam ‘Ali adalah imam bagi kaum muslimin melalui wasiat dari Rasul dan berdasarkan kehendak Allah, “baik secara nash seperti pandangan Imamiyah, maupun secara sifat (washf) seperti pandangan Jarudiyah dari Zaidiyah.”8

Dalam kata-kata Syaikh Mufid sendiri, jika penyebutan “Syi’ah” menggunakan definite article—menjadi Al-Syi’ah—maka secara khusus digunakan hanya untuk menyebut para pengikut Amirul Mukmininl ‘Ali bin Abi Thalib, yang ber-wila’ dan meyakini ke-imam-annya setelah Rasul Saw tanpa jeda, sekaligus menafikan imamah dari orang-orang yang mendahuluinya dalam (urutan) khilafah, serta meyakini ‘Ali adalah sosok yang diikuti (matbu’) oleh mereka (sahabat Nabi) dan tidak mengikuti seorang pun dari kalangan mereka.9

Yakni, kelompok kedua ini tetap meyakini secara nash, hanya saja nash itu menyebutkan sifat-sifatnya, bukan pribadinya secara langsung. Definisi ini otomatis meng-eksklusi beberapa kelompok dalam Zaidiyah, seperti Sulaimaniyyah dan Batriyah. Bersama beberapa tokoh lain di sekitar masa-masa di sekitar ini—termasuk Ibn Babawayh al-Qummi yang dikenal dengan sebutan Syaikh Shaduq (abad ke-4 H), dua bersaudara Syarif al-Radhi dan al-Murtadha (abad ke-4 H)— Syiah pun berevolusi menjadi mazhab yang memiliki akidah (teologi dan kalam) sendiri yang khas, maupun juga mazhab fikih yang berbeda dari yang selama ini dianut oleh umumnya pengikut Sunni, atau kelompok tasannun.

(Sekadar catatan: Omongan soal seorang Yahudi bernama Abdullah ibn Saba’ yang disebutsebut sebagai penghasut yang mendirikan Syiahisme untuk mengadu domba kaum Muslimin di masa-masa awal itu segera terdengar sangat ahistoris. Bukan saja ada kemungkinan besar bahwa pribadi ini sesungguhnya fiktif—atau setidaknya direkayasa untuk menggelapkan sejarah— kenyataannya butuh waktu sedikitnya 5 abad sebelum terbentuknya mazhab Syiah yang khas dan bisa dibedakan dari Sunnah). Marshall Hodgson, seorang sejarawan Barat amat terkemuka— termasuk dalam hal peradaban Islam—menunjukkan betapa perkembangan Syiah dari “sekadar” kelompok orang yang mengunggulkan Imam ‘Ali atas Sayidina Utsman, atau menolak keabsahan dua/tiga khalifah pertama, hingga menjadi suatu sekte tersendiri, berjalan secara evolusioner dan dipengaruhi banyak peristiwa historis yang mrlahirkan pemikiran-pemikiran baru dan pelan-pelan membentuk doktrin kelompok ini.10

Adalah juga merupakan simplifikasi pandangan yang mengatakan tokoh A atau tokoh B, yang hidup di masa-masa sebelum abad ke-5 H ini sebagai Sunni atau Syiah—dalam makna definitifnya di masa sekarang. Seperti sudah ditunjukkan dalam diskusi di atas, perbedaan antara Sunni dan Syiah sama sekali belum se-dikotomis sekarang, bahkan di masa-masa yang mengikuti abad 5 H itu. Untuk lebih mengungkapkan hal ini, saya akan memberikan sebuah contoh. Di kalangan Thariqah ‘Alawiyah, sempat ada perdebatan, apakah Sayid Ahmad bin Isa al-Muhajir (abad 3-4 H) penghulu kaum ‘Alawiyin di Hadhramawt, adalah seorang Syiah atau Sunni. 11 Pertanyaan ini sudah salah sejak awal. Imam Ahmad bin Isa, yang hidup di abad 3 H, sudah pasti seorang “Syiah”—atau, mungkin lebih tepat disebut sebagai ber-tasyayyu‘—karena beliau memang adalah keturunan langsung Imam ‘Ali. Bukan hanya itu, seperti disepakati oleh semua tokoh ‘Alawiyin, doktrin mereka diyakini sebagai ajaran murni yang diturunkan dari Rasulullah saw melalui Imam ‘Ali—sebagai datuk-datuk mereka—hingga Imam Ahmad dan para keturunannya setelah itu, melewati apa yang disebut sebagai mata rantai emas (al-silsilah al-dzahabiyyah). Tapi apakah dengan demikian Imam Ahmad bisa disebut sebagai Syiah, sebagaimana isitilah ini dipahami sekarang atau setelah abad ke-5 H itu? Tentu saja tidak, karena memang Syiah dalam makna ini belum ada di masa itu. Jadi, Imam Ahmad bisa disebut sebagai bagian Syiah (Imam Ali) sekaligus sebagai bukan Syiah—dalam maknanya yang sudah berkembang sejak abad ke-5 H itu sampai di zaman sekarang.

Nah, sekarang, kita akan menginjak kepada bagian akhir pembahasan ini. Jika dalam fikih dan kalam tasannun dan tasyayyu‘ berpisah jalan, keduanya justru bertemu dalam tasawuf.

Sebelum yang lain-lain, sudah merupakan fakta yang diakui bahwa Imam ‘Ali diterima sebagai penghulu tasawuf/tarekat, bahkan termasuk Naqsybandiyah, yang melacak asalnya dari Sayidina Abu Bakar. Seperti diketahui, dalam mata rantainya, silsilah Naqsybandiyah melalui nama Imam Ja’far al-Shadiq—yang merupakan cicit Imam ‘Ali dan salah satu yang diyakini sebagai Imam terkemuka kaum Syiah—sebelum berakhir pada Sayidina Abu Bakar. Bahkan ada nama Salman al Farisi—seorang pengikut dan sahabat dekat Imam Ali—juga.12 Kecintaan kaum sufi kepada Imam ‘Ali dan Ahlul Bayt (keturunan Nabi, yang juga merupakan sumber imam-imam Syiah) pun sangatlah menonjol dan sama sekali tak bisa dibilang lebih rendah dibanding kecintaan orang-orang Syiah kepada mereka. Setelah itu, kita melihat adanya keyakinan-keyakinan mendasar yang di-share oleh kedua kelompok ini. Setidaknya ada dua hal:

Pertama, gagasan tasawuf tentang wilayah (kewalian) yang bersifat esoteris dan imam yang merupakan penunjukan dari Allah Swt.—bersama berbagai keyakinan lain yang mengikutinya— yang amat mirip dengan gagasan Syiah tentang Imamah. Kedua, gagasan tentang adanya lapis-lapis makna (batin) dari ayat-ayat Al-Qur’an. Masih ada beberapa common beliefs lain, tetapi dua hal ini kiranya cukup untuk menggarisbawahi kesamaan-kesamaan keduanya.

Lebih dari itu, kaum Syiah sendiri—bukan tanpa dukungan dari kaum Sunni—melihat bahwa dalam sejarah ada kedekatan di antara nama-nama besar sufi Sunni yang dekat, bahkan menjadi murid para Imam Ahlusunnah. Beberapa rujukan ke arah ini telah ditunjukkan kemungkinan kekeliruannya. Yakni, bahwa hubungan guru-murid antara para Imam dan tokoh-tokoh sufi besar yang diyakini sebagai Sunni tersebut sebagian besarnya ahistoris,13 karena masa hidup mereka yang berbeda (paling banter, hubungan guru-murid ini bisa diterima dalam makna spiritualnya). Tapi, lepas dari itu, tetap saja penerimaan/keyakinan kaum Syiah—dan sebagian Sunni—tentang hal ini, mengungkap adanya persepsi kedua kelompok mazhab mengenai kedekatan—kalau bukan malah identitas—tokoh sufi Sunni dan imam-imam Syiah.

Qadi Nur Allah al-Syusytari, yang dikenal di India dan Pakistan sebagai Syahid-e Tsalits, meskipun merupakan seorang Syiah yang setia, memasukkan dalam catatannya tentang tokoh-tokoh sufi Syiah, nama-nama Bisyr al-Hafi, Syaqiq al-Balkhi, Bayazid al-Busthami, Ibrahim ibn Adham, Yahya ibn Mu’adz al-Razi, Sirri al-Saqati, Junayd al-Baghdadi, al-Syibli, Sahl ibn Abdullah alTustari, Husayn ibn Mansur al-Hallaj, Syaikh Ahmad Jami, Ibn al-Faridh, Muhyi al-Din ibn al- ‘Arabi, Sadr al-Din al-Qunawi, Najm al-Din Kubra, Sa’d al-Din al-Hamawi, Farid al-Din ‘Attar, Jalal al-Din Rumi, Syekh Sa’di Syirazi, Hafizh, ‘Ala’ al-Dawlah al-Simnani, dan banyak penyair dan wali sufi Sunni lainnya, bersama dengan tokoh-tokoh Syiah yang dikenal sebagai ‘urafa’, seperti Kumayl ibn Ziyad, Bahlul al-‘Aqil, Syihab al-Din al-Suhrawardi al-Maqtul, Sayyid Haydar al-Tuni, dan Sayyid Haydar al-‘Amuli.

Kutipan-kutipan di atas sekaligus menunjukkan bahwa istilah tasannun bisa dipakai sebagai lawan kata istilah “tasyayyu‘”—dengan kata tasannun sebagai bermakna “(ke-sunni-sunnian),” sementara tasyayyu‘ sebagai bermakna “(ke-syiah-syiahan)”. Dan bahwa mutasyayyi‘ tak mesti rafidhi. Jelasnya, seseorang bisa diakui sebagai Sunni tapi pada saat yang sama ber-tasyayyu‘. Saya memang belum bisa mendapatkan rujukan tentang Syiah yang ber-tasannun. Tapi, seperti saya sebutkan sebelumnya, selain kaum Zaydi, bahkan bukan tak ada kaum Imamiyah Itsna ‘Asyariyah yang menghormati ketiga khalifah pertama sebagai khalifah-khalifah/sahabat-sahabat yang lurus. Sebagai contoh, Syaikh Ahmad al-Wa’ili—seorang alim Iraq—dengan bahasa yang gamblang, mengungkapkan hal ini. Dan, seperti umumnya Sunni, memberi contoh dengan menyematkan doa radhiyallah ‘anhu kepada masing-masing dari mereka. Ali Syariati pun pernah digelari “Crypto Sunni” karena pendapat-pendapatnya yang menyebal dari pandangan standar Syiah dan lebih dekat ke Sunnah.

Setelah ini nanti, saya akan menyampaikan pandangan sebagian ulama Syiah, yang cenderung kepada tasawuf, yang tak segan-segan memasukkan para sufi Sunni ke dalam golongan tasyayyu‘ ini.

Lebih jauh dari itu, sudah menjadi pengetahuan yang diterima luas bahwa para penulis kitab-kitab Shahih menerima bahkan periwayatan hadis oleh orang-orang yang nyata-nyata mereka sebut sebagai memiliki kecenderungan tasyayyu‘—dalam makna pengunggulan Imam ‘Ali atas Sayidina Abu Bakar dan Umar. Kadang mereka disebut sebagai rafidhi. Sebagian mereka—yang diterima hadis-hadisnya oleh para muhadditsin Sunni—ini dikabarkan bahkan sampai pada tingkat mengecam Sayidina Abu Bakar dan Umar. Dalam studi-studi awal, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil hadis dari lebih dari 50 orang mutasyayyi’in (yang ber-tasyayyu’), bahkan rafidhi. Dan jelas ini bukanlah disebabkan karena ketidaktahuan para imam ahli hadis ini akan ke-tasyayyu‘- an atau ke-rafidhi-an mereka—karena riwayat kecenderungan orang-orang (perawi) ini ditulis dengan gamblang dalam kitab-kitab rijal atau jarh wa ta’dil. Kenyataan ini kiranya menunjukkan kepada kita satu hal penting.

Yakni, bahwa batas-batas antara kesunnian dan kesyiahan belumlah senyata itu. Sudah tentu para ulama Sunni memahami adanya perbedaan di antara kedua kelompok, namun mereka masih melihat kelompok yang berbeda itu sebagai sama-sama muslim, sampai sejauh menerima hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Artinya, riwayat kebencian dan konflik penuh kekerasan adalah gejala yang relatif belakangan.

Selanjutnya, baru di abad ke-5 H, terjadi perkembangan baru yang di dalamnya tasyayyu‘ menjelma menjadi suatu mazhab definitif dengan ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari kesunnian. Salah seorang teolog besar Syiah, Syaikh Mufid (w. 413 H) menambahkan kriteria atas kata Syiah—yang aslinya bermakna “pengikut/pendukung/pembela” (Imam ‘Ali) saja— dan tasyayyu‘, dengan mengaitkan tasyayyu‘ dengan keyakinan bahwa Imam ‘Ali adalah imam bagi kaum muslimin melalui wasiat dari Rasul dan berdasarkan kehendak Allah, “baik secara nash seperti pandangan Imamiyah, maupun secara sifat (washf) seperti pandangan Jarudiyah dari Zaidiyah.”8

Dalam kata-kata Syaikh Mufid sendiri, jika penyebutan “Syi’ah” menggunakan definite article—menjadi Al-Syi’ah—maka secara khusus digunakan hanya untuk menyebut para pengikut Amirul Mukmininl ‘Ali bin Abi Thalib, yang ber-wila’ dan meyakini ke-imam-annya setelah Rasul Saw tanpa jeda, sekaligus menafikan imamah dari orang-orang yang mendahuluinya dalam (urutan) khilafah, serta meyakini ‘Ali adalah sosok yang diikuti (matbu’) oleh mereka (sahabat Nabi) dan tidak mengikuti seorang pun dari kalangan mereka.9

Yakni, kelompok kedua ini tetap meyakini secara nash, hanya saja nash itu menyebutkan sifat-sifatnya, bukan pribadinya secara langsung. Definisi ini otomatis meng-eksklusi beberapa kelompok dalam Zaidiyah, seperti Sulaimaniyyah dan Batriyah. Bersama beberapa tokoh lain di sekitar masa-masa di sekitar ini—termasuk Ibn Babawayh al-Qummi yang dikenal dengan sebutan Syaikh Shaduq (abad ke-4 H), dua bersaudara Syarif al-Radhi dan al-Murtadha (abad ke-4 H)— Syiah pun berevolusi menjadi mazhab yang memiliki akidah (teologi dan kalam) sendiri yang khas, maupun juga mazhab fikih yang berbeda dari yang selama ini dianut oleh umumnya pengikut Sunni, atau kelompok tasannun.

(Sekadar catatan: Omongan soal seorang Yahudi bernama Abdullah ibn Saba’ yang disebutsebut sebagai penghasut yang mendirikan Syiahisme untuk mengadu domba kaum Muslimin di masa-masa awal itu segera terdengar sangat ahistoris. Bukan saja ada kemungkinan besar bahwa pribadi ini sesungguhnya fiktif—atau setidaknya direkayasa untuk menggelapkan sejarah— kenyataannya butuh waktu sedikitnya 5 abad sebelum terbentuknya mazhab Syiah yang khas dan bisa dibedakan dari Sunnah). Marshall Hodgson, seorang sejarawan Barat amat terkemuka— termasuk dalam hal peradaban Islam—menunjukkan betapa perkembangan Syiah dari “sekadar” kelompok orang yang mengunggulkan Imam ‘Ali atas Sayidina Utsman, atau menolak keabsahan dua/tiga khalifah pertama, hingga menjadi suatu sekte tersendiri, berjalan secara evolusioner dan dipengaruhi banyak peristiwa historis yang mrlahirkan pemikiran-pemikiran baru dan pelan-pelan membentuk doktrin kelompok ini.10

Adalah juga merupakan simplifikasi pandangan yang mengatakan tokoh A atau tokoh B, yang hidup di masa-masa sebelum abad ke-5 H ini sebagai Sunni atau Syiah—dalam makna definitifnya di masa sekarang. Seperti sudah ditunjukkan dalam diskusi di atas, perbedaan antara Sunni dan Syiah sama sekali belum se-dikotomis sekarang, bahkan di masa-masa yang mengikuti abad 5 H itu. Untuk lebih mengungkapkan hal ini, saya akan memberikan sebuah contoh. Di kalangan Thariqah ‘Alawiyah, sempat ada perdebatan, apakah Sayid Ahmad bin Isa al-Muhajir (abad 3-4 H) penghulu kaum ‘Alawiyin di Hadhramawt, adalah seorang Syiah atau Sunni. 11 Pertanyaan ini sudah salah sejak awal. Imam Ahmad bin Isa, yang hidup di abad 3 H, sudah pasti seorang “Syiah”—atau, mungkin lebih tepat disebut sebagai ber-tasyayyu‘—karena beliau memang adalah keturunan langsung Imam ‘Ali. Bukan hanya itu, seperti disepakati oleh semua tokoh ‘Alawiyin, doktrin mereka diyakini sebagai ajaran murni yang diturunkan dari Rasulullah saw melalui Imam ‘Ali—sebagai datuk-datuk mereka—hingga Imam Ahmad dan para keturunannya setelah itu, melewati apa yang disebut sebagai mata rantai emas (al-silsilah al-dzahabiyyah). Tapi apakah dengan demikian Imam Ahmad bisa disebut sebagai Syiah, sebagaimana isitilah ini dipahami sekarang atau setelah abad ke-5 H itu? Tentu saja tidak, karena memang Syiah dalam makna ini belum ada di masa itu. Jadi, Imam Ahmad bisa disebut sebagai bagian Syiah (Imam Ali) sekaligus sebagai bukan Syiah—dalam maknanya yang sudah berkembang sejak abad ke-5 H itu sampai di zaman sekarang.

Nah, sekarang, kita akan menginjak kepada bagian akhir pembahasan ini. Jika dalam fikih dan kalam tasannun dan tasyayyu‘ berpisah jalan, keduanya justru bertemu dalam tasawuf.

Sebelum yang lain-lain, sudah merupakan fakta yang diakui bahwa Imam ‘Ali diterima sebagai penghulu tasawuf/tarekat, bahkan termasuk Naqsybandiyah, yang melacak asalnya dari Sayidina Abu Bakar. Seperti diketahui, dalam mata rantainya, silsilah Naqsybandiyah melalui nama Imam Ja’far al-Shadiq—yang merupakan cicit Imam ‘Ali dan salah satu yang diyakini sebagai Imam terkemuka kaum Syiah—sebelum berakhir pada Sayidina Abu Bakar. Bahkan ada nama Salman al Farisi—seorang pengikut dan sahabat dekat Imam Ali—juga.12 Kecintaan kaum sufi kepada Imam ‘Ali dan Ahlul Bayt (keturunan Nabi, yang juga merupakan sumber imam-imam Syiah) pun sangatlah menonjol dan sama sekali tak bisa dibilang lebih rendah dibanding kecintaan orang-orang Syiah kepada mereka. Setelah itu, kita melihat adanya keyakinan-keyakinan mendasar yang di-share oleh kedua kelompok ini. Setidaknya ada dua hal:

Pertama, gagasan tasawuf tentang wilayah (kewalian) yang bersifat esoteris dan imam yang merupakan penunjukan dari Allah Swt.—bersama berbagai keyakinan lain yang mengikutinya— yang amat mirip dengan gagasan Syiah tentang Imamah. Kedua, gagasan tentang adanya lapis-lapis makna (batin) dari ayat-ayat Al-Qur’an. Masih ada beberapa common beliefs lain, tetapi dua hal ini kiranya cukup untuk menggarisbawahi kesamaan-kesamaan keduanya.

Lebih dari itu, kaum Syiah sendiri—bukan tanpa dukungan dari kaum Sunni—melihat bahwa dalam sejarah ada kedekatan di antara nama-nama besar sufi Sunni yang dekat, bahkan menjadi murid para Imam Ahlusunnah. Beberapa rujukan ke arah ini telah ditunjukkan kemungkinan kekeliruannya. Yakni, bahwa hubungan guru-murid antara para Imam dan tokoh-tokoh sufi besar yang diyakini sebagai Sunni tersebut sebagian besarnya ahistoris,13 karena masa hidup mereka yang berbeda (paling banter, hubungan guru-murid ini bisa diterima dalam makna spiritualnya). Tapi, lepas dari itu, tetap saja penerimaan/keyakinan kaum Syiah—dan sebagian Sunni—tentang hal ini, mengungkap adanya persepsi kedua kelompok mazhab mengenai kedekatan—kalau bukan malah identitas—tokoh sufi Sunni dan imam-imam Syiah.

Qadi Nur Allah al-Syusytari, yang dikenal di India dan Pakistan sebagai Syahid-e Tsalits, meskipun merupakan seorang Syiah yang setia, memasukkan dalam catatannya tentang tokoh-tokoh sufi Syiah, nama-nama Bisyr al-Hafi, Syaqiq al-Balkhi, Bayazid al-Busthami, Ibrahim ibn Adham, Yahya ibn Mu’adz al-Razi, Sirri al-Saqati, Junayd al-Baghdadi, al-Syibli, Sahl ibn Abdullah alTustari, Husayn ibn Mansur al-Hallaj, Syaikh Ahmad Jami, Ibn al-Faridh, Muhyi al-Din ibn al- ‘Arabi, Sadr al-Din al-Qunawi, Najm al-Din Kubra, Sa’d al-Din al-Hamawi, Farid al-Din ‘Attar, Jalal al-Din Rumi, Syekh Sa’di Syirazi, Hafizh, ‘Ala’ al-Dawlah al-Simnani, dan banyak penyair dan wali sufi Sunni lainnya, bersama dengan tokoh-tokoh Syiah yang dikenal sebagai ‘urafa’, seperti Kumayl ibn Ziyad, Bahlul al-‘Aqil, Syihab al-Din al-Suhrawardi al-Maqtul, Sayyid Haydar al-Tuni, dan Sayyid Haydar al-‘Amuli.

Dengan maksud untuk mendekatkan kaum Sunni kepada Syiah, seorang tokoh besar sufi Syiah, Sayyid Haydar ‘Amuli (abad 8 H) mengatakan bahwa al-tabarri tidak berarti menolak atau menjelek-jelekkan tiga khalifah pertama, tetapi menyiratkan pembebasan dari (hawa nafsu) diri sendiri dan meninggalkan keterikatan duniawi. Demikian pula, ia menafsirkan kembali istilah taqiyyah, dengan menjelaskan bahwa itu berarti tidak mengungkapkan misteri Ilahi—termasuk di dalamnya tidak mengumbar penjelasan-penjelasan esoteris/batini yang diterima dari para imam— kepada masyarakat awam dan bukan menyembunyikan kesyiahan, karena bagi kaum sufi pemisahan mazhab sudah tidak relevan.14

Terbukti pula bahwa kaum Syiah amat mengagumi dan menjadikan panutan tokoh-tokoh sufi besar Sunni, termasuk di antaranya, Ibn ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, Khwaja Abdullah Anshari, bahkan Imam Ghazali. Yang tak kalah menarik, bukan tak ada di antara sedikit tarekat yang berkembang di kalangan Syiah—seperti Dzahabiyah dan Ni’matullahi—yang dalam aspek-aspek keagamaannya lebih dekat kepada mazhab Sunni. Akhirnya, jika kita bandingkan, kitab-kitab manual tasawuf (suluk) dalam Syiah memiliki tema-tema bahasan yang amat mirip dengan kitabkitab bertema sama di kalangan Sunni. Salah satu yang terkemuka adalah kitab Tuhfah-yi ‘Abbasi oleh Syaikh Muhammad ‘Ali Mu’adzdzin Sabzawari Khurasani.15 Orang tak sulit melihat, kecuali adanya kutipan dari para Imam Syiah, adanya kesamaan-kesamaan yang menonjol pada tema-tema dan materi-materi bahasannya. []

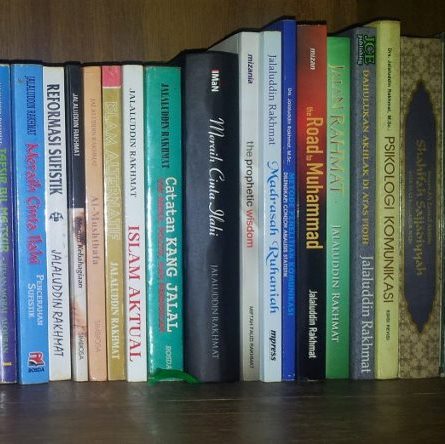

Disampaikan pada Orasi Budaya dalam rangka Syukuran Milad ke-22 IJABI tanggal 1 Juli 2022 di Aula KH Jalaluddin Rakhmat, Bandung

Terbukti pula bahwa kaum Syiah amat mengagumi dan menjadikan panutan tokoh-tokoh sufi besar Sunni, termasuk di antaranya, Ibn ‘Arabi, Jalaluddin Rumi, Khwaja Abdullah Anshari, bahkan Imam Ghazali. Yang tak kalah menarik, bukan tak ada di antara sedikit tarekat yang berkembang di kalangan Syiah—seperti Dzahabiyah dan Ni’matullahi—yang dalam aspek-aspek keagamaannya lebih dekat kepada mazhab Sunni. Akhirnya, jika kita bandingkan, kitab-kitab manual tasawuf (suluk) dalam Syiah memiliki tema-tema bahasan yang amat mirip dengan kitabkitab bertema sama di kalangan Sunni. Salah satu yang terkemuka adalah kitab Tuhfah-yi ‘Abbasi oleh Syaikh Muhammad ‘Ali Mu’adzdzin Sabzawari Khurasani.15 Orang tak sulit melihat, kecuali adanya kutipan dari para Imam Syiah, adanya kesamaan-kesamaan yang menonjol pada tema-tema dan materi-materi bahasannya. []

Disampaikan pada Orasi Budaya dalam rangka Syukuran Milad ke-22 IJABI tanggal 1 Juli 2022 di Aula KH Jalaluddin Rakhmat, Bandung

___________________

* Yang dimaksud “tasawuf” di sini lebih dekat kepada pengertian gabungan antara ‘irfan (teoretis/filosofis) dengan tasawuf praktis (yakni sayr wa suluk, atau disebut suluk saja), sebagaimana diungkap oleh Murtadha Muthahhari. Kenyataannya, bahkan ‘irfan yang sangat filosofis, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn ‘Arabi sekali pun, tak bisa dilepaskan dari suluk. Yang tidak tercakup di sini adalah tarekat, sebagai ordo tasawuf. Karena, di kalangan Syiah, meski sama sekali tak menafikan sentralnya keberadaan Syaikh, tarekat dilihat dengan kecurigaan.

* Yang dimaksud “tasawuf” di sini lebih dekat kepada pengertian gabungan antara ‘irfan (teoretis/filosofis) dengan tasawuf praktis (yakni sayr wa suluk, atau disebut suluk saja), sebagaimana diungkap oleh Murtadha Muthahhari. Kenyataannya, bahkan ‘irfan yang sangat filosofis, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn ‘Arabi sekali pun, tak bisa dilepaskan dari suluk. Yang tidak tercakup di sini adalah tarekat, sebagai ordo tasawuf. Karena, di kalangan Syiah, meski sama sekali tak menafikan sentralnya keberadaan Syaikh, tarekat dilihat dengan kecurigaan.

- Baca, antara lain, Tim Ahlul Bait Indonesia, Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya yang Muktabar (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012).

- Kamil Mushthafa al-Syaibi, Al-Shilah bayna al-Tashawwuf wa al-Tasyayyu‘ (Kairo: Dar al-Ma’arif, tt.), h. 15.

- Abu al-Hasan al-Asy’ari, Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin (Istanbul: tpn, 1929), h. 5

- Abu Muhammad ‘Ali bin Hazm, Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal (Mesir: tpn, 1321), II: 113.

- “Fatawa al-Hadisiya”, hal 37, dicetak di Saudi Arabia.

- ‘Amir Hasan Shabri, Mu’jam Syuyukh al-Imam Ahmad fi al-Musnad (Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1413), h. 45.

- Abul Fadhl Muhammad bin Thahir bin ‘Ali al-Maqdisi, Muntakhab al-Mantsur min al-Hikayat wa al-Su’alat (Riyadh: Dar al-Shumai’i, 2009), h. 354.

- 7 Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, Siyar A’lam al-Nubala’ (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1983), XVII: 174.

- Kamil Mushthafa al-Syaibi, Al-Shilah bayna al-Tashawwuf wa al-Tasyayyu‘ (Kairo: Dar al-Ma’arif, tt.), h. 16.

- Muhammad bin Muhammad bin Nu’man al-Mufid, Awa’il al-Maqalat fi al-Madzahib wa al-Mukhtarat (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 1983), h. 37-38.

- Marshall G. S Hodgson, “How did the Early Shi’a Become Sectarian?”, dimuat dalam Journal of the American Oriental Society 75 (1): 1-13 (1955).

- Masalah ini dibahas, antara lain, dalam Muhammad bin Ahmad bin ‘Umar Al-Syathiri, Adwar al-Tarikh alHadhrami (Hadhramaut: Dar al-Muhajir, 1994), h. 160.

- Denis Hermann and Mathieu Terrier, Shi’i Islam and Sufism Classical Views and Modern Perspective (London: The Institute of Ismaili Studies, 2020), h. 5.

- Denis Hermann and Mathieu Terrier, Shi’i Islam and Sufism Classical Views and Modern Perspective (London: The Institute of Ismaili Studies, 2020), h. 42. Bandingkan dengan Murtadha Muthahhari, Al-‘Irfan (Beirut: Dar al-Wila, 2011), terutama Bab 4, h. 41 dst.

- Dalam catatan sejarah, di masa hidupnya Imam Ja’far pernah meng-ekskomunikasi salah seorang yang disebutsebut awalnya sebagai murid beliau. Yakni, Abu al-Khaththab—karena melanggar perintah Imam Ja’far untuk tidak mengumbar ajaran-ajaran esoteris/batini kepada masyarakat awam. Bisa diduga, larangan Imam Ja’far ini terkait erat dengan ucapannya, “taqiyyah adalah dini (prinsipku).” Dalam catatan sejarah, Abu al-Khaththab belakangan disebutsebut mempropagandakan khurafat tentang Imam ‘Ali, dan sering disebut sebagai salah seorang yang memulai aliran Syiah ghulat/ekstrem.

- Syaikh Muhammad ‘Ali Mu’adhdhin Sabzawari Khurasani, Tuhfah yi-‘Abbasi The Golden Chain of Sufism in Shi’ite Islam (University Press od America, 2008), translated by Mohammas H. Faghfoory.

RSS Feed

RSS Feed