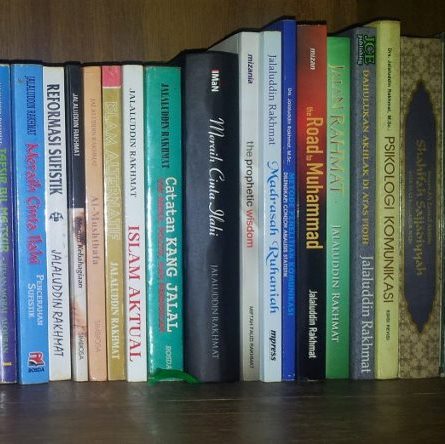

KH. Dr. Jalaluddin Rakhmat

Ketua Dewan Syura IJABI

Ketua Dewan Syura IJABI

Marilah kita kembali menjembatani agama dengan kebudayaan. Marilah kita menjalankan agama kita sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Katakan tidak pada standarisasi iman! Biarkan bunga dari berbagai warna dan aroma mekar bersama-sama di kebun agama kita.

Saya baru saja kembali dari Bali, untuk menghadiri pertemuan kerja nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai tempat saya bernaung saat ini. Kami duduk bersama untuk membicarakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kampanye kami di masa yang akan datang. Tentu saja, sebagai politisi dan anggota parlemen, anggota parlemen seharusnya berbicara dan mengomentari apa saja.

Sebagai anggota parlemen, kami adalah corong konstituen yang kami wakili. Sejujurnya, Kami dibayar untuk berbicara. Kami memiliki pekerjaan yang sangat baik. Semua yang harus Kami lakukan adalah berbicara saja. Dan kami dibayar dengan baik, bahkan untuk kebohongan dan gertakan, untuk semua yang kami sampaikan baik itu kebenaran maupun kebohongan. Seperti kata Trump, kebenaran sebenarnya adalah berita palsu dan hoax adalah realitas alternatif.

Saya tidak akan membicarakan apa yang sedang kita diskusikan. Bagaimanapun, hasil pertemuan kami di Bali harus tetap saya rahasiakan. Tapi hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang adalah, bagaimana para anggota parlemen menyampaikan salam mereka dan membuka pidato mereka. Mereka semua sama. Di setiap tempat di Indonesia, Anda akan mendengar setiap kali seorang politisi berbicara, mereka akan berbicara seperti ini:

Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh (ucapan salam umat Islam)

Om Swastiastu (ucapan salam umat Hindu)

Namo Budaya (ucapan salam umat Buddha)

Salam Sejahtera bagi kita semua (salam yang bersifat umum dan berlaku bagi siapa saja, terlepas dari agama, bahkan termasuk atheis sekalipun)

Meski dengan ucapan salam yang panjang tersebut, ternyata itu masih belum cukup. Mengapa? Karena ada penganut agama-agama tertentu yang disalami secara khusus, sementara banyak kelompok agama, termasuk beragam kepercayaan lokal dan kelompok etnis khusus, biasanya hanya disalami dengan ucapan yang bersifat umum. Dedi Mulyadi mungkin akan merasa sedikit kecewa. Pasalnya, ucapan favorit beliau yakni Sampurasun, sebagai ucapan salam khas orang Sunda, tidak disebutkan untuk mewakili budaya Sunda. Padahal beliau bahkan sudah memperkenalkannya di dunia internasional. Kang Dedi, sapaan akrab beliau, sudah sering menyampaikan salam seperti ini di berbagai forum internasional.

Suatu hari, Sampurasun Kang Dedi menyinggung Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok yang terkenal karena serangannya terhadap siapapun yang mereka anggap sesat, menghujat atau ingkar terhadap ajaran agama Islam. FPI dipimpin oleh Habib Rizieq. Faktanya, Habib Rizieq adalah seorang tokoh kelompok Islam yang baru-baru ini melarikan diri ke Saudi untuk menghindari kasus yang sedang diusut oleh polisi. Atau, kembali ke kata-kata Trump, sebagai realitas alternatif, dia akan melancarkan sebuah revolusi putih untuk menjatuhkan pemerintah dari tanah suci.

Rizieq suatu waktu menyampaikan pidato di Purwakarta, di tempat Kang Dedi sendiri. Mereka memanggil bupati "Dedi Dajjal Sunda" (dengan ejaan yang buruk), yang berarti Dedi adalah "Dajjal", tokoh jahat dalam eskatologi Islam. Mereka mengubah Sampurasun menjadi Campur racun!

"Berbicara secara pribadi, itu tidak masalah bagi saya," balas Dedi. "Saya telah terbiasa dengan hinaan. Tapi ketika mereka mengolok-olok warisan orang-orang Sunda, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, saya merasa terhina."

Kang Dedi kemudian menceritakan tentang perjumpaannya dengan kelompok Islam garis keras. Dari kelompok itu ada seseorang yang berjabat tangan dengannya, tetapi secepat mungkin mencuci tangannya karena menganggap telah dikotori oleh Dajjal. Kang Dedi juga dipanggil si Cepot, seorang pelawak jelek di tradisi Wayang (boneka wayang Jawa dan Sunda) karena selalu memakai tutup kepala khas masyarakat Sunda.

Rizieq, yang disebut Imam Besar oleh para pengikutnya, memobilisasi sejumlah besar orang untuk membanjiri Jakarta dengan beratus-ratus ribu – mereka mengatakan tujuh juta orang – untuk memenjarakan Gubernur Jakarta saat itu, Ahok. Mereka menuduh Ahok menghujat Quran ketika berpidato di Kepulauan Seribu saat dia mengatakan bahwa orang-orang "dibohongi" oleh Al-Maidah ayat 51.

Di depan Presiden dia berteriak keras, "Kita harus menegakkan syariah di negara kita. Kita harus mendirikan sebuah negara Islam. Hukum Tuhan ada di atas segalanya."

Apa yang terjadi disini? Apakah ini sebuah kebangkitan Islam atau benturan peradaban? Atau apakah Islam di Indonesia telah miring ke kanan atau ... apapun namanya? Saya ingin mengikuti Olivier Roy, seorang ilmuwan politik Prancis. Dia telah menulis artikel dan buku tentang Islam dan globalisasi. Dia memiliki pandangan yang berbeda tentang Islam Radikal. Menurutnya, alih-alih komunitas Muslim yang saleh dan benar-benar mengikuti ajaran Islam, Islam Radikal sebenarnya adalah komunitas Muslim yang tidak mengenal pokok ajaran Islam, kebarat-baratan, dan bahkan bersifat maya. Islam Radikal, menurutnya, lahir saat Agama dan Budaya berselisih jalan.

Itulah sub judul dari buku terbarunya - The Holy Ignorance (Kebodohan Yang Suci). Saya ingin merangkum buku itu dengan cara sederhana, sesuai dengan pikiran sederhana saya. Apa yang terjadi ketika agama dan budaya berselisih jalan, apa yang terjadi bila agama terlepas dari budaya, apa yang terjadi bila pernikahan yang berlangsung lama antara budaya dan agama kemudian diceraikan?

Izinkan saya membahas tiga efek pemisahan ini, dalam tiga kata besar - dekulturasi, deteritorialisasi, dan dekontekstualisasi.

Sebuah agama, apakah lahir dalam budaya tertentu ataupun diimpor dari budaya lain - tidak akan menjadi entitas yang vakum. Agama akan mengalami inkulturasi di dalam suatu budaya. Agama dan budaya akan mengalami pembauran secara harmonis. Penanda agama adalah penanda budaya juga. Antropolog telah mengemukakan keseluruhan konsep untuk mengungkapkan hubungan ini: akulturasi, hibridisme, sinkretisme, percampuran ... Islam tidak lagi monolitik. Kita memiliki Islam Persia, Islam Maroko, bahkan Islam Jawa, Islam Sunda. Islam bergantung pada budaya dimana ia berkembang.

Cara orang Muslim melantunkan salam kepada Nabi Saw, atau Shalawat, berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah contoh yang jelas. Saya akan coba menyanyikan salah satu contoh shalawat dalam Bahasa Arab tapi berlogat Sunda, mohon maaf jika suara saya tidak begitu merdu:

Ya Rabbi bil Musthafa

Balligh Maqasidana

Waghfir lana ma madhaa

Ya wasi’al karami

Sekarang, shalawat ini dimiliki oleh tempat dimana ia berada. Membaca shalawat dengan cara tertentu adalah bagian dari budaya, bagian dari daerah tertentu. Disinilah kita kemudian masuk ke deterritorialization. Untuk istilah ini, saya ingin mengutip Oliver Roy: Deteritorialisasi tidak hanya terkait dengan pergerakan orang (yang hanya mempengaruhi sebagian kecil populasi global), namun juga dengan peredaran gagasan, objek budaya, informasi dan cara pemahamannya yang umumnya berada di ruang non-teritorial.

Tapi agar bisa bersirkulasi, objek religius harus tampil universal, terputus dari budaya tertentu, yang harus dipahami agar pesannya tersampaikan.

Kemudian muncul kebutuhan akan standarisasi. Disini kita menggunakan istilah Nisbett tentang globalisasi. Menurutnya, selama ini telah ada upaya untuk membakukan tiga F: Food (makanan), Fashion (mode), dan Fun (Hiburan). Saya ingin menambahkan satu F lagi: Faith (iman). Penanda budaya dipisahkan dari penanda agama. Ketika seorang teman saya dari Indonesia membaca takbir dengan cara Sunda, seorang ulama dari Saudi mendekatinya dan menegurnya karena dianggap melakukan bid'ah.

Konsekuensi deterritorialisasi adalah dekulturasi atau ekskulturasi. Agama memisahkan diri dari budaya. Agama kaum akomodasionis berubah menjadi agama kaum fundamentalis. Bagi para akomodasionis, mereka percaya bahwa mereka bisa berbagi budaya dan nilai bersama dengan orang-orang kafir. Bagi kaum fundamentalis, kriteria pemisahan adalah iman: Anda hanya berbagi dengan orang dengan iman yang sama.

(Mengutip Roy lagi) Jadi agama berbalik melawan budaya sekitarnya yang tidak lagi dianggap sekuler, tapi sebagai kafir. Akomodasi yang berada di antara keduanya juga hilang. Godaan yang muncul adalah keinginan untuk mendefinisikan kemurnian agama (saya lagi-lagi mengutip Roy). Hanya ada satu kebenaran tunggal, satu interpretasi, satu Islam. Bahkan teks pun terputus dari konteksnya. Mereka mengabaikan fakta bahwa Islam awalnya lahir dan tumbuh dalam budaya Arab yang awal. Apa yang mereka anggap sebagai Islam murni pada dasarnya adalah enkulturasi Islam awal.

Selanjutnya, konsekuensi ketiga ketika agama dipisahkan dari budaya adalah dekontekstualisasi.

Sebagai satu keynote speech, pembicaraan saya cukup panjang. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menyelesaikan pidato saya ini. Tapi setidaknya, saya ingin mengakhiri pidato saya ini dengan sebuah petisi: Marilah kita kembali menjembatani agama dengan kebudayaan. Marilah kita menjalankan agama kita sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Katakan tidak pada standarisasi iman! Biarkan bunga dari berbagai warna dan aroma mekar bersama-sama di kebun agama kita.

*) Diterjemahkan oleh Mustamin Al-Mandary dari makalah berjudul "Bridging Religion and Culture" yang disampaikan KH DR Jalaluddin Rakhmat sebagai Keynote Speech pada acara World Tolerance Conference, 23 Mei 2017, di Purwakarta.

Sebagai anggota parlemen, kami adalah corong konstituen yang kami wakili. Sejujurnya, Kami dibayar untuk berbicara. Kami memiliki pekerjaan yang sangat baik. Semua yang harus Kami lakukan adalah berbicara saja. Dan kami dibayar dengan baik, bahkan untuk kebohongan dan gertakan, untuk semua yang kami sampaikan baik itu kebenaran maupun kebohongan. Seperti kata Trump, kebenaran sebenarnya adalah berita palsu dan hoax adalah realitas alternatif.

Saya tidak akan membicarakan apa yang sedang kita diskusikan. Bagaimanapun, hasil pertemuan kami di Bali harus tetap saya rahasiakan. Tapi hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang adalah, bagaimana para anggota parlemen menyampaikan salam mereka dan membuka pidato mereka. Mereka semua sama. Di setiap tempat di Indonesia, Anda akan mendengar setiap kali seorang politisi berbicara, mereka akan berbicara seperti ini:

Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh (ucapan salam umat Islam)

Om Swastiastu (ucapan salam umat Hindu)

Namo Budaya (ucapan salam umat Buddha)

Salam Sejahtera bagi kita semua (salam yang bersifat umum dan berlaku bagi siapa saja, terlepas dari agama, bahkan termasuk atheis sekalipun)

Meski dengan ucapan salam yang panjang tersebut, ternyata itu masih belum cukup. Mengapa? Karena ada penganut agama-agama tertentu yang disalami secara khusus, sementara banyak kelompok agama, termasuk beragam kepercayaan lokal dan kelompok etnis khusus, biasanya hanya disalami dengan ucapan yang bersifat umum. Dedi Mulyadi mungkin akan merasa sedikit kecewa. Pasalnya, ucapan favorit beliau yakni Sampurasun, sebagai ucapan salam khas orang Sunda, tidak disebutkan untuk mewakili budaya Sunda. Padahal beliau bahkan sudah memperkenalkannya di dunia internasional. Kang Dedi, sapaan akrab beliau, sudah sering menyampaikan salam seperti ini di berbagai forum internasional.

Suatu hari, Sampurasun Kang Dedi menyinggung Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok yang terkenal karena serangannya terhadap siapapun yang mereka anggap sesat, menghujat atau ingkar terhadap ajaran agama Islam. FPI dipimpin oleh Habib Rizieq. Faktanya, Habib Rizieq adalah seorang tokoh kelompok Islam yang baru-baru ini melarikan diri ke Saudi untuk menghindari kasus yang sedang diusut oleh polisi. Atau, kembali ke kata-kata Trump, sebagai realitas alternatif, dia akan melancarkan sebuah revolusi putih untuk menjatuhkan pemerintah dari tanah suci.

Rizieq suatu waktu menyampaikan pidato di Purwakarta, di tempat Kang Dedi sendiri. Mereka memanggil bupati "Dedi Dajjal Sunda" (dengan ejaan yang buruk), yang berarti Dedi adalah "Dajjal", tokoh jahat dalam eskatologi Islam. Mereka mengubah Sampurasun menjadi Campur racun!

"Berbicara secara pribadi, itu tidak masalah bagi saya," balas Dedi. "Saya telah terbiasa dengan hinaan. Tapi ketika mereka mengolok-olok warisan orang-orang Sunda, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, saya merasa terhina."

Kang Dedi kemudian menceritakan tentang perjumpaannya dengan kelompok Islam garis keras. Dari kelompok itu ada seseorang yang berjabat tangan dengannya, tetapi secepat mungkin mencuci tangannya karena menganggap telah dikotori oleh Dajjal. Kang Dedi juga dipanggil si Cepot, seorang pelawak jelek di tradisi Wayang (boneka wayang Jawa dan Sunda) karena selalu memakai tutup kepala khas masyarakat Sunda.

Rizieq, yang disebut Imam Besar oleh para pengikutnya, memobilisasi sejumlah besar orang untuk membanjiri Jakarta dengan beratus-ratus ribu – mereka mengatakan tujuh juta orang – untuk memenjarakan Gubernur Jakarta saat itu, Ahok. Mereka menuduh Ahok menghujat Quran ketika berpidato di Kepulauan Seribu saat dia mengatakan bahwa orang-orang "dibohongi" oleh Al-Maidah ayat 51.

Di depan Presiden dia berteriak keras, "Kita harus menegakkan syariah di negara kita. Kita harus mendirikan sebuah negara Islam. Hukum Tuhan ada di atas segalanya."

Apa yang terjadi disini? Apakah ini sebuah kebangkitan Islam atau benturan peradaban? Atau apakah Islam di Indonesia telah miring ke kanan atau ... apapun namanya? Saya ingin mengikuti Olivier Roy, seorang ilmuwan politik Prancis. Dia telah menulis artikel dan buku tentang Islam dan globalisasi. Dia memiliki pandangan yang berbeda tentang Islam Radikal. Menurutnya, alih-alih komunitas Muslim yang saleh dan benar-benar mengikuti ajaran Islam, Islam Radikal sebenarnya adalah komunitas Muslim yang tidak mengenal pokok ajaran Islam, kebarat-baratan, dan bahkan bersifat maya. Islam Radikal, menurutnya, lahir saat Agama dan Budaya berselisih jalan.

Itulah sub judul dari buku terbarunya - The Holy Ignorance (Kebodohan Yang Suci). Saya ingin merangkum buku itu dengan cara sederhana, sesuai dengan pikiran sederhana saya. Apa yang terjadi ketika agama dan budaya berselisih jalan, apa yang terjadi bila agama terlepas dari budaya, apa yang terjadi bila pernikahan yang berlangsung lama antara budaya dan agama kemudian diceraikan?

Izinkan saya membahas tiga efek pemisahan ini, dalam tiga kata besar - dekulturasi, deteritorialisasi, dan dekontekstualisasi.

Sebuah agama, apakah lahir dalam budaya tertentu ataupun diimpor dari budaya lain - tidak akan menjadi entitas yang vakum. Agama akan mengalami inkulturasi di dalam suatu budaya. Agama dan budaya akan mengalami pembauran secara harmonis. Penanda agama adalah penanda budaya juga. Antropolog telah mengemukakan keseluruhan konsep untuk mengungkapkan hubungan ini: akulturasi, hibridisme, sinkretisme, percampuran ... Islam tidak lagi monolitik. Kita memiliki Islam Persia, Islam Maroko, bahkan Islam Jawa, Islam Sunda. Islam bergantung pada budaya dimana ia berkembang.

Cara orang Muslim melantunkan salam kepada Nabi Saw, atau Shalawat, berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah contoh yang jelas. Saya akan coba menyanyikan salah satu contoh shalawat dalam Bahasa Arab tapi berlogat Sunda, mohon maaf jika suara saya tidak begitu merdu:

Ya Rabbi bil Musthafa

Balligh Maqasidana

Waghfir lana ma madhaa

Ya wasi’al karami

Sekarang, shalawat ini dimiliki oleh tempat dimana ia berada. Membaca shalawat dengan cara tertentu adalah bagian dari budaya, bagian dari daerah tertentu. Disinilah kita kemudian masuk ke deterritorialization. Untuk istilah ini, saya ingin mengutip Oliver Roy: Deteritorialisasi tidak hanya terkait dengan pergerakan orang (yang hanya mempengaruhi sebagian kecil populasi global), namun juga dengan peredaran gagasan, objek budaya, informasi dan cara pemahamannya yang umumnya berada di ruang non-teritorial.

Tapi agar bisa bersirkulasi, objek religius harus tampil universal, terputus dari budaya tertentu, yang harus dipahami agar pesannya tersampaikan.

Kemudian muncul kebutuhan akan standarisasi. Disini kita menggunakan istilah Nisbett tentang globalisasi. Menurutnya, selama ini telah ada upaya untuk membakukan tiga F: Food (makanan), Fashion (mode), dan Fun (Hiburan). Saya ingin menambahkan satu F lagi: Faith (iman). Penanda budaya dipisahkan dari penanda agama. Ketika seorang teman saya dari Indonesia membaca takbir dengan cara Sunda, seorang ulama dari Saudi mendekatinya dan menegurnya karena dianggap melakukan bid'ah.

Konsekuensi deterritorialisasi adalah dekulturasi atau ekskulturasi. Agama memisahkan diri dari budaya. Agama kaum akomodasionis berubah menjadi agama kaum fundamentalis. Bagi para akomodasionis, mereka percaya bahwa mereka bisa berbagi budaya dan nilai bersama dengan orang-orang kafir. Bagi kaum fundamentalis, kriteria pemisahan adalah iman: Anda hanya berbagi dengan orang dengan iman yang sama.

(Mengutip Roy lagi) Jadi agama berbalik melawan budaya sekitarnya yang tidak lagi dianggap sekuler, tapi sebagai kafir. Akomodasi yang berada di antara keduanya juga hilang. Godaan yang muncul adalah keinginan untuk mendefinisikan kemurnian agama (saya lagi-lagi mengutip Roy). Hanya ada satu kebenaran tunggal, satu interpretasi, satu Islam. Bahkan teks pun terputus dari konteksnya. Mereka mengabaikan fakta bahwa Islam awalnya lahir dan tumbuh dalam budaya Arab yang awal. Apa yang mereka anggap sebagai Islam murni pada dasarnya adalah enkulturasi Islam awal.

Selanjutnya, konsekuensi ketiga ketika agama dipisahkan dari budaya adalah dekontekstualisasi.

Sebagai satu keynote speech, pembicaraan saya cukup panjang. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menyelesaikan pidato saya ini. Tapi setidaknya, saya ingin mengakhiri pidato saya ini dengan sebuah petisi: Marilah kita kembali menjembatani agama dengan kebudayaan. Marilah kita menjalankan agama kita sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Katakan tidak pada standarisasi iman! Biarkan bunga dari berbagai warna dan aroma mekar bersama-sama di kebun agama kita.

*) Diterjemahkan oleh Mustamin Al-Mandary dari makalah berjudul "Bridging Religion and Culture" yang disampaikan KH DR Jalaluddin Rakhmat sebagai Keynote Speech pada acara World Tolerance Conference, 23 Mei 2017, di Purwakarta.

RSS Feed

RSS Feed